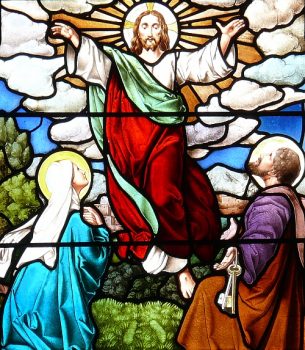

Am 15. Sonntag Im Jahreskreis hören wir das Evangelium von der Aussendung der 12 Apostel. Sie bekommen von Jesus den Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und die Menschen zur Umkehr zu Gott zu rufen.

Am 15. Sonntag Im Jahreskreis hören wir das Evangelium von der Aussendung der 12 Apostel. Sie bekommen von Jesus den Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und die Menschen zur Umkehr zu Gott zu rufen.

Jesus wollte uns damit zeigen, dass alle seine Jünger den Auftrag haben, missionarisch und apostolisch zu wirken. Jeder Christ ist berufen, ein „Prediger“ zu sein, so wie der hl. Franz von Assisi es verstanden hat. Am Ende seines Lebens hat er zu seinen Brüdern gesagt: „Wir müssen ausziehen, um den Menschen Christus zu predigen, und wenn nötig auch mit Worten.“ Der erste missionarische Dienst ist das Zeugnis eines christlichen Lebens. Aber damit unser Leben zu einem Zeugnis für Christus wird, müssen wir das befolgen, was der Herr den Aposteln gesagt hat:

- Jesus sandte die Apostel zu zweit aus: Über das wichtigste Gebot der Gottes- und Nächstenliebe sollen wir nicht nur reden, sondern es durch Taten verkünden. Die Art und Weise wie wir als Christen miteinander umgehen ist das stärkste Zeugnis für das Reich Gottes.

- Jesus gibt seinen Aposteln einen Wanderstab in die Hand. Dieser Wanderstab ist unser katholischer Glaube, das heißt, die Gebote des Herrn, die Lehre der Kirche und die Sakramente des Herrn. Auf diesen Wanderstab müssen sich die Apostel stützen, dieser Stab ist der feste Halt für die Seele.

- Jesus trägt den Aposteln auf, kein Brot, keine Vorratstasche und kein Geld mitzunehmen. Das heißt, sie sollen sich in jeder Hinsicht auf die Vorsehung Gottes verlassen. Gott soll in allem den Vorrang haben. „Sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden.“ Wir sehen ja in unserer Gesellschaft, in der zwar so viele Menschen noch getauft sind, dass für die meisten „die Vorratstaschen und das Geld“, alles Irdische wichtiger geworden als Gott. Der Glaube kommen irgendwo als Anhängsel im Leben vor.

- Dann spricht Jesus davon, dass sie als Apostel kein zweites Hemd mitnehmen sollen. Diese Anweisung bedeutet im geistlichen Sinn, dass wir als Christen, wie der hl. Paulus sagt, Christus als Gewand angezogen haben. Und dieses Kleid – unser Taufkleid – sollen wir immer und überall tragen zum Zeugnis für ihn. Wir sind ja oft versucht, sozusagen schnelle das Hemd zu wechseln – je nach Umgebung, uns zu verstecken, uns anzupassen und damit wir nicht als Christen erkannt werden.

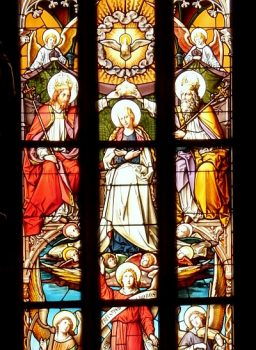

Wenn unser Leben also von der brüderlichen Liebe geprägt ist, wenn wir uns konsequent am katholischen Glauben festhalten, wenn wir Gott in allem den Vorrang geben, wenn wir uns in allen Lebenssituationen zu Christus bekennen, dann ist das schon eine machtvolle Verkündigung und Predigt des Reich Gottes.