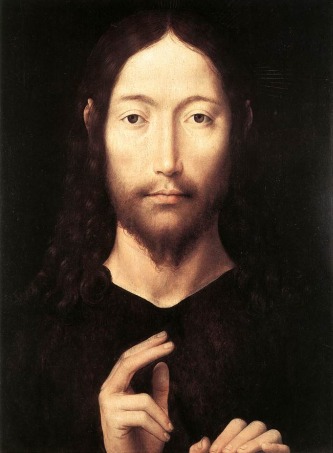

Die Geschichte vom reichen, jungen Mann, der Jesus nach dem ewigen Leben fragte, kann uns immer wieder zu denken geben. Obwohl er sich bemühte, ein rechtschaffenes Leben zu führen, blieb er in seinem Herzen unzufrieden. “Was fehlt mir noch?” Jesus gab ihm zur Antwort: “Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach” (Mt 19,21). Jesus beruft ihn in seine Nachfolge und stellt ihm das vor Augen, was ihn glücklich machen würde. Aber er kann und will sich nicht loslösen von seinem Besitz. Was ist die Folge, dass er das nicht verwirklicht, was der Herr für ihn gedacht hat? Es ist die Traurigkeit; “er ging traurige weg” (Mt 19,22).

Die Geschichte vom reichen, jungen Mann, der Jesus nach dem ewigen Leben fragte, kann uns immer wieder zu denken geben. Obwohl er sich bemühte, ein rechtschaffenes Leben zu führen, blieb er in seinem Herzen unzufrieden. “Was fehlt mir noch?” Jesus gab ihm zur Antwort: “Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach” (Mt 19,21). Jesus beruft ihn in seine Nachfolge und stellt ihm das vor Augen, was ihn glücklich machen würde. Aber er kann und will sich nicht loslösen von seinem Besitz. Was ist die Folge, dass er das nicht verwirklicht, was der Herr für ihn gedacht hat? Es ist die Traurigkeit; “er ging traurige weg” (Mt 19,22).

Diese Begebenheit offenbart uns ein grundsätzliches Problem des Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild, aber noch nicht als Vollendeten. Gott zeigt und sagt dem Menschen, was er tun muss, damit er vollkommen und glücklich werden kann. Aber es liegt in der Freiheit des Menschen, ob er sich selbst so verwirklicht. Wenn er sich weigert, sich zu seiner wahren Größe zu erheben, so ist sein Los die Traurigkeit, letztlich ein Leben der Verzweiflung an sich selbst.

Der Dichter Leo Tolstoi hat diesen traurigen Zustand des Menschen in ein treffendes Bild gekleidet. Der Mensch, der nicht nach seiner Vollkommenheit strebt, ist wie ein Adler, der in einen Hühnerkäfig gesperrt ist, und, statt sich frei in die Lüfte zu erheben, am Boden herumhüpft, mit den Hühnern in der Erde herumscharrt und sein Futter aufpickt. Aus Bequemlichkeit und weil er sich nicht daran erinnert, dass er ein Adler ist, bleibt er im Käfig. Und der, der den Adler (den Menschen) im Käfig füttert und festhält, um ihn für den Schlachttag zu mästen, ist niemand anderer als der Teufel.

Es ist ein sehr anschauliches Bild für viele Mensche unserer Zeit. Sie haben sich im Käfig des Wohlstands einsperren lassen und sind zu träge, die Flügel ihrer Seele auszubreiten, um sich von der Gnade Gottes in die Höhe tragen zu lassen.

Die alten Kirchenlehrer haben dieser Haltung einen eigenen Namen gegeben: es ist (lateinisch) die “acedia”, eine der Haupt- und Wurzelsünden. “Acedia” wird meist übersetzt mit “Trägheit”, aber dieses deutsche Wort trifft den Sinn nicht ganz. Die “acedia” ist diese innere Weigerung oder auch Trägheit, durch die der Mensch nicht „mitarbeitet“ an der Verwirklichung seiner selbst, er tut nichts dazu, um jene Vollkommenheit zu erreichen, die Gott für ihn gedacht hat; wie der Adler, der mit einem Hühnerdasein zufrieden ist. Aber diese “acedia” stürzt den Menschen in eine tiefe, innere Traurigkeit. Der hl. Thomas zählt dann die Töchter der “acedia” auf:

1. Die erste Folge der Trägheit ist die schweifende Unruhe des Geistes. Wenn der Mensch auf dem Grund seiner Seele nur die Traurigkeit finden, dann kommt es notwendigerweise zu einer ständigen Flucht der Seele, vor sich selbst.

2. Die Geschwätzigkeit: weil er es mit seinen eigenen Gedanken nicht aushält, muss er immer wieder alles hinausreden.

3. Das Suche nach Neuem, nach neuen Erlebnissen, nach neuen Erfahrungen und Erwerbungen.

4. Die Unbeständigkeit des Wollens und des Seins. Der Mensch tut sich sehr schwer irgendwelche Verpflichtungen und feste Bindungen einzugehen.

Diese Beschreibung des hl. Thomes charakterisiert treffen unsere Zeit. Der Herr aber ruft uns heraus aus der Trägheit des Herzens zum wahren Menschsein. Er ruft uns in seine Nachfolge.