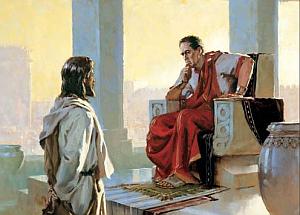

Alle Evangelien berichten von dem Schweigen des Herrn, als er vor den Gerichten dieser Welt stand. Reinhold Schneider schreibt darüber:

Alle Evangelien berichten von dem Schweigen des Herrn, als er vor den Gerichten dieser Welt stand. Reinhold Schneider schreibt darüber:

»Im Schweigen ist eine große Macht. Vorwürfe, Verleumdungen, Verdächtigungen, die unbeantwortet bleiben, fallen auf den Sprecher zurück. Die Worte der Verfolger an den Herrn bleiben gleichsam in der Luft, in der unheimlichen Leere, in der sie das Schweigen Christi festgebannt hat. Sie werden immer fragwürdiger, immer belastender, untragbarer für ihre Urheber. Mit dem, an den sie gerichtet sind, haben sie, wie all die törichten oder feindseligen Fragen, nichts zu tun. Sie sind Selbstenthüllungen derer, die sie vorbrachten. Sie sind wesenlos für den, auf den sie gezielt waren. Es ist eine seltsame Erfahrung, dass dem in Geduld Schweigenden das Recht sich zuneigt, während der andere den Worten überlassen bleibt, die er sprach. Thomas à Kempis bemerkt einmal: „Keiner tritt sicher in die Öffentlichkeit, der nicht die Verborgenheit liebt.“ Diese Sicherheit war Christus in hohem Maße eigen. Sie muss in einem gewissen Maß einem jeden eigen werden. Sie wird es freilich nur dann, „wenn wir,“ wie Thomas à Kempis sagt, „ohne Befleckung des Gewissens zum Schweigen zurückkehren können.“ Im Schweigen liegt eine die Persönlichkeit in sich selber bildende, zugleich eine die andern formende Kraft. Das Schweigen ist sehr oft die Antwort der Wahrheit.«