In der Stadt Siroki-Brieg in Bosnien – Herzegowina gibt es zur Feier der Hochzeit einen besonderen Brauch, dessen rechtes Verständnis dazu beiträgt, dass es dort unter den katholischen Ehen und Familien kaum Scheidungen gibt.

In der Stadt Siroki-Brieg in Bosnien – Herzegowina gibt es zur Feier der Hochzeit einen besonderen Brauch, dessen rechtes Verständnis dazu beiträgt, dass es dort unter den katholischen Ehen und Familien kaum Scheidungen gibt.

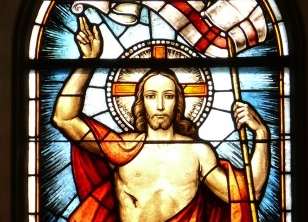

Wenn die Verlobten sich zur Kirche begeben, tragen sie ein Kreuz mit sich. Es wird vom Priester gesegnet und hat während des Eheversprechens eine zentrale Bedeutung: Die Braut legt ihre rechte Hand auf dieses Kreuz und der Bräutigam legt die seine darüber. So sind die beiden Hände über dem Kreuz vereint. Anschließend legt der Priester seine Stola über ihre Hände und sie versprechen sich nach dem kirchlichen Ritus die Treue. Danach küssen die Neuvermählten nicht einander, sondern das Kreuz, und sie wissen, dass sie die Quelle ihrer Liebe küssen. Nach der Trauungszeremonie nehmen die Eheleute das Kruzifix mit und geben ihm einen Ehrenplatz im Haus. Um dieses Kreuz versammelt sich dann die Familie zum Gebet.

Wenn sich also dort ein junger Mensch auf die Ehe vorbereitet, erzählt man ihm nicht, er habe seinen idealen Partner gefunden. Nein! Der Priester sagt ihm: „Du hast dein Kreuz gefunden. Es ist ein Kreuz, das du lieben und gerne tragen sollst. Du darfst es nicht wegwerfen, sondern sollst es immer liebevoll behandeln.“

Wenn man die Hände der Brautleute bei der Hochzeit auf dem Kreuz ausgestreckt sieht, versteht man: Wenn der Mann seine Frau verlässt oder die Frau ihren Mann, dann lassen sie das Kreuz los. Doch wenn man das Kreuz losgelassen hat, dann bleibt nichts mehr. Man hat alles verloren, weil man Jesus losgelassen hat. Der gekreuzigte Jesus soll aber gegenwärtig sein im Herzen der Familie.

Wenn es zu Problemen und Konflikten kommt, beten die Eheleute vor dem Kreuz, um Hilfe zu finden. Sie gehen zum Kreuz. Sie vergeben einander und schlafen nicht mit schwerem Herzen ein, denn sie nehmen ihre Zuflucht zu Jesus, dem Einzigen, der die Macht hat, sie zu retten. Die Eltern lehren ihre Kinder, jeden Tag das Kreuz zu küssen und nicht schlafen zu gehen, ohne Jesus gedankt zu haben.