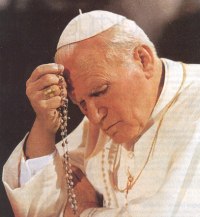

Der bekannte französische Prediger Pater Daniel Ange, der schon zwei mal zu Jugendtreffen im Kloster Mehrerau in Bregenz zu Gast war, erzählt in einem seiner Bücher eine Begebenheit, die er mit Papst Johannes Paul II. erlebt hat, mit dem er eng befreundet war.

Der bekannte französische Prediger Pater Daniel Ange, der schon zwei mal zu Jugendtreffen im Kloster Mehrerau in Bregenz zu Gast war, erzählt in einem seiner Bücher eine Begebenheit, die er mit Papst Johannes Paul II. erlebt hat, mit dem er eng befreundet war.

Daniel Ange war mit eini gen Mitbrüdern seines Or dens (Dominikaner) in Rom unterwegs als sie auf der Straße von einem Bettler um ein Almosen angespro chen wurden. Sie waren von der Art des Mannes berührt und gaben ihm et was Geld. Er bedankte sich und sagte zu ihnen, weil sie als Ordensleute erkennbar waren: „Bitte beten Sie für mich, ich benötige sehr eure Fürsprache.“ Die Brüder versprachen, für ihn zu be ten, und einer von ihnen be richtete dem Bettler, dass sie am nächsten Tag vom Papst zu einer Audienz empfangen würden.

Da kamen dem Bettler die Tränen in die Augen und er bat sie: „Bittet den Papst, dass er auch für mich betet.“ Sein Verhalten machte sie neugierig und sie fragten ihn, welches Anliegen er hätte, dass auch der Heilige Vater für ihn beten solle. Da begann er ihnen aus seinem Leben zu erzählen und es stellte sich heraus, dass er ein Priester war, der sein Amt niederge legt hatte. Er war zweimal verheiratet und ge schieden. Und nun hatte er niemanden mehr, hatte keine Arbeit und sah sich gezwungen auf die Straße betteln zu gehen. Er hatte nicht den Mut, in seine Heimat zurückzukehren. „Ich fühle mich vernichtet und verlassen,“ sagte er. „Sagt dem Papst, dass ich ihn um Verzei hung bitte und er möchte für mich beten.“ Und dann ging der Arme wieder weg.

Am nächsten Tag, als sie mit dem Heiligen Vater zusammen trafen, erzählten sie ihm auch von diesem Bett ler. Und er Papst sagte zu ihnen: „Schnell ruft diesen Priester zu mir, ich will mit ihm reden. Geht schnell, um ihn zu holen!“ Die Besucher mein ten, dass das kaum möglich sein wird, den Bettler in den Straßen Roms ausfindig zu machen. Aber der Heilige Vater sagte: „Es wird nicht schwer sein, ihn zu finden, denn die Armen gehen nicht weit, sie befinden sich immer ungefähr am gleichen Ort.“ Sie gingen, und mit einiger Mühe fanden sie den Mann dann doch wieder und sagten zu ihm: „Der Papst lässt dich rufen. Er will mit dir reden.“ Nach längerem Drängen konnten sie ihn doch überreden, mit ihnen zum Papst zu gehen.

Als der Papst den Priester in Bettlerkleidung sah, ging er ihm sofort entgegen, umarmte ihn fest und sagte: „Mein Bruder, ich gebe dir das Recht der Beichte und dein Priestertum zurück! Beichte jetzt alles! Alle Anwesenden waren zutiefst getroffen und ließen den Papst und den Priester al lein.

In seinem nun auch in deutscher Sprache erschienenen Buch Boxerkind, erzählt Tim Guénard seine Lebensgeschichte, eine Geschichte voller Verletzungen und Brutalität. Im Alter von 3 Jahren wird Tim von seiner Mutter ausgesetzt. Er landet daraufhin beim Vater, der ihm mit brutaler Gewalt begegnet. Mit 5 schlägt ihn sein Vater halbtot. Sein Körper ist vollständig demoliert.

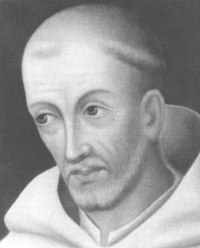

In seinem nun auch in deutscher Sprache erschienenen Buch Boxerkind, erzählt Tim Guénard seine Lebensgeschichte, eine Geschichte voller Verletzungen und Brutalität. Im Alter von 3 Jahren wird Tim von seiner Mutter ausgesetzt. Er landet daraufhin beim Vater, der ihm mit brutaler Gewalt begegnet. Mit 5 schlägt ihn sein Vater halbtot. Sein Körper ist vollständig demoliert. Der heilige Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux (1090-1153), nach einem Bild in der Kathedrale von Troyes (15. Jhd.). Sein Gedenktag wird am 20. August gefeiert.

Der heilige Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux (1090-1153), nach einem Bild in der Kathedrale von Troyes (15. Jhd.). Sein Gedenktag wird am 20. August gefeiert.

Der hl. Antonius, der Patron unserer Kirche, dessen Fest wir wieder am 13. Juni feiern, wird meist mit dem Jesuskind auf dem Arm dargestellt. Dies geht auf eine Begebenheit im Leben des Heiligen zurück. Antonius war bei einem Grafen zu Gast und dieser wollte in der Nacht zu ihm gehen, um mit ihm zu sprechen. Aus der Kammer des Heiligen drang aber ein so heller Lichtschein, dass der Graf einen Brand vermutete und erschrocken die Tür aufriss. Er fand Antonius lächelnd vor, in seinen Armen das strahlende Jesuskind haltend. Der Augenzeuge durfte erst nach dem Tode des Heiligen von diesem Geschehnis berichten.

Der hl. Antonius, der Patron unserer Kirche, dessen Fest wir wieder am 13. Juni feiern, wird meist mit dem Jesuskind auf dem Arm dargestellt. Dies geht auf eine Begebenheit im Leben des Heiligen zurück. Antonius war bei einem Grafen zu Gast und dieser wollte in der Nacht zu ihm gehen, um mit ihm zu sprechen. Aus der Kammer des Heiligen drang aber ein so heller Lichtschein, dass der Graf einen Brand vermutete und erschrocken die Tür aufriss. Er fand Antonius lächelnd vor, in seinen Armen das strahlende Jesuskind haltend. Der Augenzeuge durfte erst nach dem Tode des Heiligen von diesem Geschehnis berichten. Mit 18 Jahren war ich beim Militärdienst. Ich wurde nach Paris einberufen. Zum erstenmal in meinem Leben wohnte ich unter Menschen, die gar keinen Glauben hatten. Unter 30 Soldaten auf unserem Zimmer war ich der einzige, der am Sonntag zur Kirche ging.

Mit 18 Jahren war ich beim Militärdienst. Ich wurde nach Paris einberufen. Zum erstenmal in meinem Leben wohnte ich unter Menschen, die gar keinen Glauben hatten. Unter 30 Soldaten auf unserem Zimmer war ich der einzige, der am Sonntag zur Kirche ging. Man kennt weder das Jahr noch den Tag, da Aleth (Alice, Elise) de Montbard, ein Sprößling des französischen Hochadels, geboren wurde, und von ihrem frühen Tod im Alter von etwa fünfunddreißig Jahren weiß man nur, dass er in das Jahr 1106

Man kennt weder das Jahr noch den Tag, da Aleth (Alice, Elise) de Montbard, ein Sprößling des französischen Hochadels, geboren wurde, und von ihrem frühen Tod im Alter von etwa fünfunddreißig Jahren weiß man nur, dass er in das Jahr 1106